你认为你真正是谁?爱因斯坦小时候,他的父亲曾给他讲过这样一个故事。他的父亲说:

有一天,我和你的杰克叔叔去扫烟囱。烟囱里有一个钢梯可以踩,我就跟着你的杰克叔叔一步一步爬上一层。打扫完了,我们下楼的时候,你的杰克叔叔还在前面,我跟在后面。

结果我从烟囱里出来后,发现你杰克叔叔的脸和背都被煤烟熏黑了,而我身上却没有煤烟。然而,我想我一定像杰克一样,脸上沾满了煤灰,脏得像小丑一样,于是我跑到河边一遍又一遍地洗。

但你的杰克叔叔认为他和我一样干净,所以他匆匆洗了手,就到街上去了。结果街上的人看到你杰克叔叔脏兮兮的脸都以为他是个疯子!

父亲告诉爱因斯坦:“没有人能成为你的镜子,只有你自己才是你自己的镜子。”

爱因斯坦父亲的故事告诉我们——正确自我认识的重要性。这也提醒我们,很多时候,别人眼中的你和你想象中的你是不一样的。

我们之所以会犯像杰克叔叔那样的错误,是因为每个人的自我认知都存在一定的偏差。

你可能会否认这一点,但说实话,“否认自己有认知偏见”的行为其实也是一种偏见(后面会讨论)。

认知偏差会影响我们的决策、人际交往和情绪。所以,适当纠正认知偏差,其实也是一种自我成长。

今天,我们来谈谈5种常见的认知偏差。

“我的错误是可以原谅的,但其他人的错误是不可原谅的。” ——曾轶可的【利己主义偏见】,人人都有。 6月17日,曾轶可在微博发文称,自己在首都机场遭到边检人员的刁难。将其拘留,并指责对方嚣张跋扈,以权谋私。

随后,曾轶可还贴出了边检人员的警告号码,并添加了“吃瓜”表情。

不过,知乎上,一名边检工作人员还原了事情的真相:原来,曾轶可在通过边检时戴着口罩和帽子。工作人员要求他摘下帽子。曾轶可正准备摘帽子,他顺便骂了一句“我X”。于是,边检人员允许他进入房间进行例行检查。

随后人民日报、央视新闻等近十家权威媒体的报道也证实了这一点:

通知还表示,曾轶可将保留对曾轶可在网上泄露警务人员个人信息的行为采取法律行动的权利。

从知乎网友的描述、人民日报的报道以及曾轶可最初发的微博来看,曾轶可在边防检查过程中没有摘下帽子和口罩。他还对警察咒骂并拍照。

但曾轶可避重就轻,一味指责警方无理取闹,那她是公众人物又如何呢?更离谱的是,她还写道:“当你犯了严重错误时,我骂你全家也没关系!”

曾轶可是如何做到“对自己的错误视而不见”的呢?

这种行为源自【利己主义偏见】

所谓利己主义偏见是指:

人们倾向于对自己的成功进行个人归因,对失败或错误进行情境归因;而他们倾向于将他人的成功归因于情境,并将失败或错误归因于个人。

也就是说,当一个人的行为正确或行动成功时,个体会觉得是自己的功劳,而当行为错误或行动失败时,个体会觉得是环境的问题。

另一方面,当别人行为正确时,个体会觉得是环境造成的,而当别人行为错误时,个体会认为都是对方的错。

在曾轶可的理解中,她将自己的错误行为归咎于“因为对方无理取闹,所以才用脏话”。这明显是在指责别人的错。

另一方面,曾轶可在表达边防警察的工作态度时,并没有提及自己说话粗鲁,并且全程粗鲁地拍摄对方。这是典型的。当你认为对方的行为不对时,你没有进行客观的情况分析,认为对方在为难你。

其实不光是曾轶可,我们很多人也有这种【利己主义偏见】。

例如,当一个团队绩效提高时,我们常常认为是我们自己的原因,而当绩效下降时,则是因为“大环境不好”。

如果竞争对手的表现不好怎么办?我们会认为对方只是实力不够,根本没有环保问题。

再比如,很多溺爱孩子的父母,如果自己的孩子打了别人的孩子,肯定会认为是对方孩子的错。但如果是自己的孩子被打的话,情况就不同了。一定是对方家长管教不力!

你看,无论是生活中还是工作中,【自私偏见】随处可见。

以及如何避免这种认知偏差?

—— 收集信息并尝试提出情境分析题。

例如,当两个孩子打架时,家长应该询问在场的其他孩子,或者客观地判断两个孩子对事件的描述。然后根据当时的情况,分析到底是欺负人还是真的有原因发生,而不是仅仅为了保护小牛。

回到曾轶可事件,曾轶可也应该多了解事件发生后的常规边防检查程序,审视自己的行为是否不当。如果真的冤枉了,他可以上诉,但无论如何,他不应该在微博上胡言乱语。

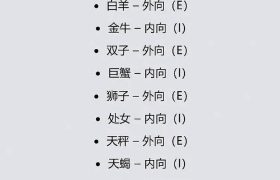

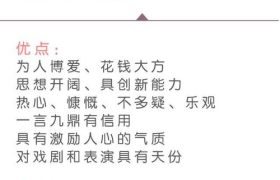

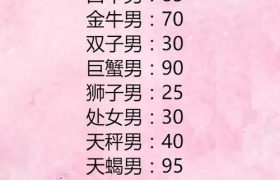

《我是典型的狮子座》——当心【巴纳姆效应】这个效应与曾轶可无关。随便拿狮子座来举例。因为【巴纳姆效应】,它解释了很多人相信星座分析的现象。

星座分析没有经过证实的科学真理,但却受到很多人的追捧。看到这篇文章的你也许会说:“有些生肖真是准啊!”

请注意,—— 并不准确,但具有每个人都具有的许多特征。说得很准确,只是说明对方了解人类的共性。

对于这种现象,【巴纳姆效应】给出了精确的解释:

每个人都会很容易相信,对他的性格的笼统、笼统的描述特别适合他。即使这种描述很空洞,人们仍然认为它反映了自己的个性,即使他们根本不是这样的人。

例如,我对你这个陌生人说:

“有时,你经常把简单的问题复杂化。” “有时候,你比较外向,愿意与人交往,有时候,你又很内向,变得沉默寡言。” “你总是期待着生活发生改变,但你却总是无法改变。”我不知道我猜对了多少,但当我对身边的朋友说同样的话时,他们都说:那就是太准确了!

事实上,我只是编出来的。

因为这些词太笼统、笼统,所以它们所描述的性格在大多数人身上都存在。而一旦披上星座的外衣,就变得更加扑朔迷离了。这就是为什么当你看自己的星座分析时,你会不自觉地拿起这个星座。

巴纳姆效应的实验证实了这一点:

心理学家给学生进行两项个人“性格评估”。一是真实客观,二是类似于占星学的总体评价,对每个人来说都是一样的。

当被问到“哪种评估与他们更相关?”超过一半的学生选择了笼统且不真实的人格评估。

心理学家指出,巴纳姆效应是由【主观验证】造成的。

主观验证是指:

当我们想要相信某件事时,我们会寻找各种证据来支持它。

对于十二生肖来说,我们希望相信星座分析所说的是关于我们自己的,因此我们将回顾我们可以体现分析的事件和特征,以“证明我们的理论”。

更何况,因为对星座的过度迷信,为了不让腹中的孩子成为处女座,他不惜选择了提前剖腹产。

其实,与其依靠星座来改变命运,不如通过了解自己、改变自己来把握命运。

过度迷信星座会让我们迷失真实的自己,因为一旦我们相信星座分析,我们就会让自己越来越像十二星座所描述的性格,而越来越不像自己。

避免“巴纳姆效应”也很简单。当你认为某个测试准确时,首先不要盲目相信它。问问你周围的人对你的看法,然后看看不同星座的人是否也有这样的特征。你就会明白

——原来,每个人都有一些性格特征。

“我不知道我不知道”——[达克效应]由愚蠢的盗贼造成。 1995年,一名名叫惠勒的小偷光天化日之下持枪抢劫了美国匹兹堡的两家银行。

令人不解的是,惠勒在没有任何伪装设备的情况下走过监控摄像头。

果然,案发后不久,警方通过监控找到了惠勒并将其抓获。

惠勒很疑惑,问警察:“你们是怎么抓到我的?我明显浑身都是隐形液!”

警察很困惑:看不见的液体在哪里?

原来,惠勒在电视上了解到,用柠檬汁写在纸上的字是看不见的,需要加热才能显现出来。所以惠勒认为,如果他把柠檬汁涂在脸上和身上,并远离炎热的地方,相机肯定无法捕捉到他。

结果,就出现了我们上面描述的场景。

惠勒的智商和心态都很正常,但是为什么他会做出这么愚蠢至极的事情呢?此案引起了康奈尔大学心理学教授大卫·邓宁的注意。经过一番研究和实验,他和他的学生得出了这个结论——

能力最缺乏的人,最不能认识到自己能力的缺陷,从而基于错误的理论而做出错误的、愚蠢的行为。

这个结论后来被称为“达克效应”。

套用达尔文的名言,这种效应就是:“无知的人比有知识的人更容易自信”。

【达克效应】在中文语境中,有这样的说法:

我不知道我不知道。无知者无所畏惧。这很常见吗?

当然,没有人愿意承认自己能力不足,但如果我们真的做不到,那么我们也不应该盲目自信。

最合适的做法是在做不确定的事情(当然不包括违法的事情)时,收集信息或者咨询权威机构,这样我们就不会因为自己的无知而受到伤害。

毕竟,每个人的能力都是有限的。知道自己不知道比不知道自己不知道要好得多。

“你看,我以前以为别人不好” —— Hindsight(后见之明偏见) 你有多少次听到别人说:“你看,我以前以为……,是真的!”

这种俗称“事后偏见”的现象在心理学上被称为“事后偏见”。它存在于我们每个人的身上,只是有的人表现出来,有的人只是“挤”在心里。

【后视偏差】是指:

当个体面对不确定事件的最新发展时,他们会高估自己之前对事件的判断。

例如,让一群人猜测一场足球比赛的获胜者。有人猜A方会赢,有人会猜B方会赢。不管最后哪一方获胜,总会有人猜错,说:“其实我一开始就隐约感觉应该选择对方。”

心理学家曾经做过这样一个实验:

安排被试观看一段视频,然后告诉被试视频中人物的职业,然后要求被试描述他们的特征。

当被告知视频的主角是一名老师时,受试者描述了诸如“戴着眼镜、口袋里揣着笔”等特征。当被告知视频的主角是一位家庭主妇时,受试者描述了“衣服上有皱纹、戴着结婚戒指、双手粗糙”等特征。

更重要的是,许多受试者表示,他们在被告知视频中的人的职业之前就已经猜到了职业,因此他们注意到了相关特征。

但事实上,视频中人的真实职业是一名销售人员。

“对自己的皮肤非常满意”的心理学家靠着这种实验“打了许多受试者的脸”。

但心理学家也表示,人们在面对他人时并不只是这样表现。即使独自面对自己,人们仍然认为“他们已经看透了一切”。

这说明人类普遍有一种“认为自己的判断是正确的”倾向。

而【事后偏见】最有可能影响人们的人际关系和决策行为。

因为,大多数人其实对于“事后诸葛亮”的行为是反感的。而当我们因为“事后偏见”而认为自己会做出正确的判断时,我们就会对自己的能力抱有过高的期望,从而导致决策和判断的错误。

那么,如何避免呢?

在人际关系中,尽量不要表现出你“事后诸葛亮”的一面。做决定时,不要过分依赖“相信自己”的力量,而应该把更多的精力放在分析问题上。

《我永远不会受到认知偏见的影响》—— 别被【偏见盲点】愚弄正如文章开头提到的,很多人都会确信自己足够理性,永远不会受到认知偏见的影响。但事实上,这种信念本身就是一种认知偏见。

这种现象称为“偏置盲点”,指的是

人们常常认为自己比其他人更理性、更少偏见。

比如,你会发现有些人主张“尊重个人意愿”,却在网络上指责某些男性“娘娘腔”,毫无男子气概。他们不是键盘侠,而是因为他们根本没有意识到,根据自己的价值观来评判他人,是不尊重他人的自由意志。

再比如,很多人在网上深入研究明星的整容史,发现很多人都做过小整容手术,但也有人认为小整容手术并不算是整容。

最常见的就是朋友圈里的各种炫耀。很多人在diss了别人的虚荣心后,忘记删除自己朋友圈里的各种旅行、美食照片。

这意味着:我们认为自己不太可能犯别人容易犯的错误。

正因为如此,有些人看到“人有认知偏见”时,可能会断然否认,并坚信自己没有认知偏见。

那么,如何避免“偏差盲点”呢?

——当我们看到别人的偏差时,我们会客观地比较自己。

看看其他人的行为和信念,看看我们是否也有这些。如果有,即使是轻微的迹象,也很重要(例如整容手术和小型整容手术)。当我们发现自己有相似的行为或信念时,就意味着我们已经跳出了偏见盲点。

如果事实并非如此,不要说:“无论如何,我永远不会像某某那样。”

因为人都是会变的,如果你说得太过分,以后很容易被打脸。

苏格拉底曾经说过:

只有认识自己,才能认识生活。

我想说:

只有了解【认知偏差】,我们才能真正了解自己。

[关于我] – 泰迪枕头,今日头条、优数、阿里巴巴等平台签约作者。擅长心理学、职场、自我成长等方面的文章。关注我,我将帮助你认识自己、解构世界、快速成长。