王兴,复旦大学历史系副研究员/博士英国牛津大学东方研究博士

《明中国面相:财富与身体》(《明代的相术:身体与命运》),王兴着,荷兰莱顿出版集团2020年4月出版,325页,105.00欧元(Leiden: Brill,2020)

《明注《耳谈类增》中有这样一个故事:

李凤君以明经起家,益州守……守威生前学习、生活于泰山道教。每次都有云游道士来过夜,天一亮就回来也很正常。李和他的同事盛小声说道:“这是谁?他就像一个勤奋的书法学生。”他打开自己的房间看了看,然后独自抄写了一卷《香诀》。一人到来,怒道:“读书人怎能窥探人家私事?二王虽有名望,你要我教你这个秘密吗?”两人都是薇薇,便从包里拿出五股杂线,吩咐看太阳的颜色。随着时间的推移,它的线路将会再次分裂。李寿说得对,他和别人一起牺牲了自己的生命。道士遂独传李氏秘术,李氏算命术名扬天下。 (《李封君相法》、《耳谈类增》第七卷《精功》部,王同贵着。)

这个故事的语言非常简单。基本讲述了李凤君在泰山书院读书时,有云游道士来到书院,每天晚上在书院住宿,早上就出去。每天都是这样。李凤军和室友里有人私下里纳闷:为什么这个人像我们这样努力学习呢?于是两人偷偷溜进他的房间一探究竟,结果发现里面只有一本手写的算命书。很快,道士回来了,怒道:“读书人怎么能窥探别人的隐私呢?你们两个虽然会以貌取人,但要我教你们这个秘密吗?”两人都很听话。道士从袋子里取出五股杂线,给它们看阳光的颜色。过了好久,他才让他们把一堆杂七杂八的线头整理一下。李凤军的分类是正确的,但他的同学不如他。于是,道士只把相相赐予了李凤君,李凤君后来也因相相而闻名全国。

李凤君的故事为我们提供了大量有关明代相术实践的细节,同时也提出了一系列问题。为什么道士可以通过外表来判断李凤君未来的事业? 《道家相绝》是一本什么样的书?道士为何要在阳光下辨别五种颜色的线条来测试两人呢?这些问题虽小,却关系到我们如何宏观地认识明代算命的方方面面。在回答这些问题的同时,我们也在了解明代相相的文化脉络。本书由荷兰布里尔出版集团出版,编号《明代的相术:命运与身体》,从对明代相相学知识的兴趣出发,探讨历史文献中明代相相学的知识生产、社会性和技术思维等几个问题。本文主要对卓进行介绍,同时也对现代炼金术史和肉身史研究中的一些方面进行了探讨。

1.什么是面相?

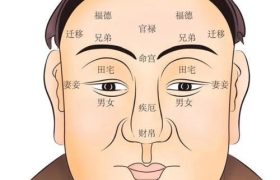

中国古代算命其实是读者所熟悉的中国传统占卜技术。相术是一种利用对人体生理的观察和对人体数字的解读来预测事件吉凶、评价人的占卜技术。这包括两个方面:一是相学的观察视角,通过中国传统的数学框架来观察人体;二是相学的观察视角,即通过中国传统的数学框架来观察人体。二是它的目的,其中包括预测人的厄运,即命运。预测还包括品人,即评价一个人的内在品质。历史文献中最早的算命记载可追溯到《左传》年。《史记》和《汉书》还包含大量著名历史人物的面部描述,将他们的生活故事与其身体特征联系起来。它还包括许多关于算命师的故事。这一切都说明,将命运与人体联系起来,在中国早期社会是一个比较常识性的观念。

面相术实际上是中国早期知识体系,特别是中国炼丹术体系的重要组成部分。例如,东周初期中国贵族的“威严”传统,实际上是礼制框架内的相貌。它要求贵族们的日常仪容、着装、行为举止必须符合礼仪的约束,否则就是不祥之兆。贵族的外表本身就体现了他们的命运。王冠之学解体后,中国传统技术和数学,包括相术,延续了这一思想。然而命理学的进程意味着相术中的人体变得更加技术化和可操作性。人体置于中国特有的气、阴阳、五行、易卦数的框架内,人体的规律与天地宇宙的规律紧密相连。台湾的朱平一老师对汉代面相的数学改造有比较详细的论述。

这里还有一个问题。面相只是观察人体的技术吗?事实上,早期的相术不仅仅是观察人体,还包括通过观察世间万物来预测未来的一切技术。有物体,有动物,有植物,有山川。事实上,周、秦、汉时期的风水、地理、农业算命等都包含在相相中。与人见面只是其中之一。这些相相方法包括一些现在看来比较科学的观察,比如观察山川的地理走向,或者家畜的健康状况。北京大学李凌老师有更详细的复习《中国方术正考》。然而,根据《汉书·艺文志》的定义,相术的主要目的是确定“吉凶”,通过数值测量来观察物质世界,预测未来,归根到底是占卜技术。到了宋末明初,这种分类发生了根本性的变化。面相一般指面相的艺术,风水、观宇、地理学的技术都有所区别。其他用于观察特定物体、动植物的相术,宋以后称为“形物”。相术作为相学的另一个分支,它与宋明理学中的“格物”思想有着一定的互动。但总体而言,到了明清时期,相相文献无论是数量还是理论成熟度都占据了绝对优势。

2. 为什么相貌

下一个问题是为什么要研究面相?李显注《后汉书·恒谭传》中,把包括相术在内的占卜术简单概括为“小把戏”,意思是不重要的术数,为当时的儒家学者所鄙视。面相在中国文化史上的地位是什么?我个人认为,相术史、炼金术史的研究,实际上就是思想史、技术史的研究。首先,面相并不是中国特有的文化现象。它具有普遍性,存在于所有国家和社会。古希腊亚里士多德在《相术》《相篇》(相术)中提到,相术是古典时期希腊社会的一门专门技术,与当时的医学和占卜传统有关。非洲和印度都有面相的传统。 《佛教》第一卷《长阿含经》记载了佛陀的诞生和净饭王召算命先生看佛相相的故事。通过观察人体来预测未来并不是中国的专利。自启蒙时代以来,欧洲贵族和知识分子就将相术视为一门科学和哲学。瑞士著名医生、哲学家约翰·卡斯帕·拉瓦特提出,人体本身就是灵魂的体现,因此人体的特征就是人的内在特征。近年来,英国学术界关于欧洲相貌对欧洲宗教和文学影响的研究逐渐完善。

《布鲁诺与隐士传统》(佐丹奴布鲁诺和赫尔墨斯传统,芝加哥大学出版社,1990[1964])

西方现代人文学术从一开始就没有将魔法、巫术、占卜等神秘传统视为重要思想。比如,英国在技术史研究中,直到20世纪60年代,这些东西一直被视为原始科学,西方现代科学也承认是古代神秘主义的基因突变,但认为传统神秘主义只是一种原始科学。错误的科学,它没有被纳入哲学。意识形态和科学不一定是兼容的。英国著名女历史学家弗朗西斯·A·耶茨打破了这一结论。她的书《布鲁诺与隐士传统》 探讨了早期欧洲自然科学的思想如何从占卜、巫术和神秘学发展而来。她的重要观点之一是,西方自然科学与巫术和神秘主义之间不仅仅存在简单的技术继承。自然科学与神秘学有着相同的思想核心和内在逻辑。这是什么逻辑?与教会神学从纯粹的信仰和道德中认识上帝的神学思想不同,神秘主义者认为通过对物质世界的研究和讨论可以认识上帝,通过对世界的观察和解释可以认识上帝。占星术、占卜术、炼金术等神秘技术都是认识上帝的正确方法。上帝不仅是理想的,而且是现象的。这个逻辑实际上就是叶芝认为的欧洲自然科学的基本逻辑,即从技术上而不是从道德上认识世界。在她随后对欧洲人文历史的研究中,神秘主义和神秘主义的研究逐渐成为一个突出的学科。我认为对中国炼丹术的研究也是对技术思想史的研究。秦设立博士学位,分文学和炼丹两个系,足以说明当时炼丹学知识的地位。中国悠久的炼丹史中的每一个时期都与当时社会的思想、观念、生活密切相关。我个人从明代相相文献入手,发现相相与当时学者的思想、医学思想、宗教思想有很多联系。炼丹史学也是探索和理解中国历史思想多样性的重要切入点。

3、什么样的面相

明代相貌的发展呈现出与前代相貌极为不同的特点。我的研究选择这个时代的面相文化,因为那基本上是中国面相最全面的时代,理论和运行体系已经进入了总结阶段。清代乃至民国相相学仍有一定的发展和变化,但继承了明代相相学理论的整体框架。首先,从明代起就保存了大量的相术书籍。这些相术书籍大多是相术理论和操作技术的著作汇编,在士大夫中广泛流传。到目前为止,我已经看过几本明代相术书籍了。版本众多,相互之间也有引文和穿插。许多版本是当地书店和学者私人收藏的印刷版。明代许多收藏家和编修者为这些相相书撰写序言,明确指出当时的学者已经热衷于通过研究这些书来学习相相学。这一点在李凤君的故事中也有所体现。道士并没有当面教导李凤君,而是给了他算命先生。明代中期大学者黄增胜为其私人藏书《许负相法十六篇》作序。这里据说他自己就是通过这些书学相相的,并照镜子的。当时,学者学习面相早已成为一种普遍现象。黄增胜认为,相术是一门从古至今流传下来的古老技术。明代的笔记本和小说中的很多故事也表明,明代的一些学者本身就具有极高的面相水平,士大夫阶层还与算命先生、算命先生有广泛的接触。美国汉学家艾尔曼在研究明代科举史时也提到了这一点。

《神相全编》,明治和堂版,哈佛燕京学社图书馆藏

仅从文本分析的角度,我们就已经可以看出这些明代相相书的许多不同特征。 《神相全编》是明代版本最多、流传最广、对后世影响最大的一本书。 《神象全集》的编纂具有系统性、学者编撰性、收集全面性三个特点。这三个特点在其他几部明代相相书中也有所体现。首先是系统性的。《神相全编》 目前我找到的最早的版本是明代南京书店知和堂版,大概是成化年间写的。这个版本可以说是后续一系列版本的雏形。即使是清初收录的《古今图书集成》也基本上与这个版本没有太大区别。有些条目有所不同,但即使是内容和措辞也很少被删除。《神相全编》具有全面、系统的分类学思想。全书共230条,明本分十二卷。首先,所有有关相相思想、相相宇宙论、相相诸神的文本都放在前面。后十一卷,皆为面相具体操作之书。编者把这些文字分为头脸、身体各部位、肤色等部分。

这样的分类,将大量的面相文献整理成三部分:人体头面部面相、全身面相、气相。全书的内容是按照面相家自己的人体解剖方法来安排的,并安排了文中观察的对象。从外到内,从具体到抽象。这使得《神相全编》 的分类本身就具有意识形态性。把相相学理论与思想的文字和第一卷相相学的文字放在开头,就透露出编者认为相相学不仅仅是一门“小技巧”,而是有自己的思想和理论。这些应该是相术首先呈现给人们的东西,也是相术的指导原则。把面相、面相放在第一位,因为面相、相面是重中之重,是面相中最重要、最核心的部分。这种系统性很强的文字分类,在敦煌相册手稿和两宋版相册中根本没有出现。

这种系统性与明代文人编撰的写真集有很大关系。写真集大多由儒家学者、士大夫作序。这些明代编纂者都将相术推崇为“圣人之学”,认为它深刻地反映了生命和宇宙的原理。一切圣贤都应该精通相术,能够通过自己的身体来观察和欣赏人。这些编者将宋代以后的儒家学说带入了对相术的理解中,认为相术中蕴藏着天地运行的原理。自然,他们在编撰时,也将这个概念注入到相术文本的组织结构中。明代书籍,包括《神相全编》,包含大量的面相文字,极其全面。事实上,现存的宋版写真书仅是清代陆新元十万卷珍藏版的两卷,即《神相全编》和《玉管照神局》。这两本书的内容是否形成于宋代,尚存一定疑问。这两本写真集内容较少,排列顺序也没有明显的规律。所收录的照片大部分都是口语形式的照片诗。这些口头诗具有明显的口头成分,而且作者大多不详。大多数只是笼统地描述了面相学的基本思想,缺乏实际操作的细节。这两本宋代写真集也收录在《月波洞中记》中。事实上,他们的评论和理解大多发生在明代。明代四相相学著作《神相全编》 《神相全编》 《麻衣神相》 《柳庄神相》收集了包括口头诗词、理论文章、具体实践步骤和技巧在内的多种相相文本。其中一些与敦煌图册相比,可以认定为唐宋时期的文字,而且大部分最早出现在明代图册中。明代相术书籍的丰富性、全面性和思想性可以说是空前的。因此,研究明代相貌是非常有价值的。

4、如何做相术

那么这些明代相相书是如何论述相相学的呢?如何理清身体与命运的关系?在讨论明代写真书中的身体论时,我大致选择了两种方法。一是运用体史研究方法解读明代面相。欧美学术界对身体史的研究起源实际上始于德国学者诺伯特·埃利亚斯。他的著作《水镜神相》(ber den Prozess der Zivilization)是第一本在历史和哲学中开启对身体讨论的书。他提出,人类对身体的感知和理解并不是一个完全生理的、自然形成的过程,而是由一个社会群体的文化和社会性所塑造的。因此,虽然人类都有看起来相似的身体,但每个人却生活在完全不同的“文化身体”和“社会身体”中。例如,古希腊希波克拉底医学用体液气质来概括人体的生理规律,而古印度吠陀哲学则用风和脉搏来描述人体能量的流动。两者都受到当时社会文化和宇宙观的影响。是从文化角度对身体的诠释。这种被当时人们视为关于身体的客观事实的知识,实际上是一个“文化建构”的身体。这些文化并不是单纯的想象,而是基于实际操作,同时呈现出对身体的多样性理解。那么按照这条线,明代相相书是如何构建其“相相体”的,同时又有什么样的技术实践和文化理念与之相联系呢?这个问题是研究明代面相学必须回答的问题,也是所有研究体史的学者都会关心的问题。

诺伯特·埃利亚斯,《文明的进程》,王培力、袁志英译,上海译文出版社,2013年

第二个研究视角,是在明代科技思想史的大背景下研究明代相相书所蕴含的文字和知识。日本京都大学的山田敬二在对早期中医的身体构造的研究中指出,技术史为人们提供了传统文学史和社会史所无法提供的看待过去的视角。这一视角关注的是某种想法如何转化为实践,以及某种技术实践如何体现该想法。技术与思想相互融合,形成文化的全貌。中国传统思想尤其如此,特别是宋代以来的儒、禅、道思想,都注重身体、日常生活、政治生活中的实用性。这些想法本身就极具技术性,它们如何相互作用并融入面相学中?这个问题的提出,实际上是对明代思想史具体研究领域的回应。

那么明代的相术书是如何认识身体和命运的呢?作者将明代面相的身体观概括为:一个数学的缩影/一个时空凝聚的身体。明代写真书中解读身体的一个重要视角,实际上是自宋代以来发展并在明代继续发展的“气一元论”和“形气关系”的视角。从北宋的张载到邵雍,再到明代的罗勤顺,他们都继承了这套思想。它的主要命题是宇宙中最基本的能量成分是气。这种气既是物质的,也是道德的,是无形的,它的不断运动就形成了有形的世界。从人体到山石、草木、日月星辰,其实都是由这一元气组成的。宇宙始于气的相互作用。这种气理论结合了数学中的许多东西,例如易卦、五行和纳音纳甲技术。整个儒家气论从宋代开始的转变,首先与方叔徽有关。五代陈抟被视为宋代儒道思想的创始人。有人认为,北宋气学宇宙观起源于陈抟。陈抟本身就是一位炼丹大师。据宋代笔记本小说和正史记载,他尤精通内丹术和相术。在宋代笔记中,关于陈抟算命的故事随处可见。非常有趣的是,明代的大部分相术书籍和相术文献也都以陈抟为祖师。明本《文明的进程:文明的社会发生和心理发生的研究》和《麻衣神相》只是假装这两本书是陈抟编撰的,是陈抟的师父麦和尚传授给他的。里面的许多绝招诗也附有陈抟的作品,暗示这些相术和思想都出自他之手。

明代相相书的内容确实充分呼应了宋明儒家思想。例如,我们看一下《神相全编》的开头段落:

人有阴阳之气,形似天地之形,有五行之气,是万物之灵。故头如天,足如地,目如日月,声如雷霆,血脉如江河,骨节如金石,鼻如石。额如山,发如草木。天要高,地要厚,日月要明亮,雷要响,河要滋润,金石要坚固,山要坚固。要多样,草木要美丽,这些都是通用的。

这意味着人体的身心来自于天地的阴阳,人体是一个气的小宇宙,是天地宇宙的一个缩影模型。因此,人体的构成与天地的构成是完全一样的。天地间的一切,都存在于人体之中。明代写真书中类似的词还有很多。都说万物由气组成,人体也是气的一种形式,气自然有高低之分。这个观念本身就解释了为什么身体能够在面相上反映命运。明代算命书中多次提到,气天生有阴阳之分,所以气所衍生的宇宙和人体必然有高低之分。这是人的一种“性”,也是天地的一种性。可以说是一种内在的品质。所以,人体本身是有高低层次之分的,所以当一个人在体内生存的时候,他的生命也必然会分为高低层次。而这种贵贱之“性”,已经体现在身体的气和形上。人体作为一个小宇宙,是时间和空间的凝结。所以,分析宇宙的五行、甲子、卦气理论,都可以应用到人体上,来预测这个小宇宙未来的轨迹。北宋张载在第《神相全编》页写道:“形则有性律之性。”气化为形后,形与气配合,就产生了个体与天地的内在“性”。在我看来,这是一种面相思维。

写真书中具体运用阴阳五行来分析人体和命运,也与明代医学理论的发展相融合。首先是支配《正蒙》的身体系统。丁光地老师和陈贤邦老师都提出,金元时期中医理论发生了重大变化。这种变化可以概括为汉代以后张仲景的医学体系被新的医学理论所取代。张仲景世系的医学传统注重方剂和具体症状的治疗,而不是理论流派。张仲景的医疗体系尤其不注重《黄帝内经》仲气的身体系统和命理学。然而,从金元到明代,医学理论又回归到了《内经》。《内经》 李中奇,阴阳五行命理学被重新发展并扩展为相对权威的医学框架。美国学者莱斯利·德弗里也在文章中写道,这种新的医学思想本身与明代儒家学者重新关注炼丹术和医学,以及儒家理论和医学炼丹术理论的结合有关。 《黄帝内经》的身体体系也被视为明代相书中权威的身体体系。明代面相《内经》 躯体学最大的发展之一是五行面相的复杂方法。《内经》用五行来搭配五脏、五德、五星、五色、头面、五识等,将身体数字与命理学的自然宇宙联系起来。同时提出了一个名为“阴阳二十五人”的制度。该系统根据阴阳和五行对人的外貌和特征进行分类,并提出这五行特征与人的气质有关。这个系统本身就是占卜和医学诊疗的结合。过去,它很少受到历代医生的重视。明代相术书籍将其作为人体形体检查的基本原则,并将其复杂化。同时,明代写真书还提出了形态纹理论,认为五行的纹应与人体的精神、气气以及人的出生地、季节相协调。被观察时,以及被观察时的时空五界。说明中国北方和南方的面相原理不同,而人与天地的关系却有一个普遍的格局。这种整体命理学观察方法,实际上是对《内经》命理学地理体体系的扩展。《内经》提到,这个系统在古籍中没有找到,是明代发展起来的独特的面相理论。相术与医学联系的另一个很好的例子是相术对宋明时期形成的五动六气的应用。五动六气的医学理论在明代发展成为通过五行气法诊脉、判断病人未来人命的技艺。它将医学体系下的脉象理论延伸到了对人类社会生活的预测。写真书中反复提及的一个身体理论是,人类的社会生活是身体的延伸,命运其实就隐藏在身体之中。

相术中的气论与儒家乃至内丹学中的气论并不完全相同。相术既是一种理念,也是一种技术,相术师必须运用一定的理论来操作它。相术中,需要具体观察一个人的气与形,以及形与气的关系。那么书上一般都是如何提倡观察的呢?明代相术最重要的是对神的观察,这可能与我们通常理解的相术主要关注人脸的形状不同。明代面相学认为,神是人体气血形态的核心,连接着人体各部分,也是决定一个人命运的最关键因素。没有神,外表再好也是没有用的。观察上帝就是观察眼睛里的神圣之光。一个人的先天之气、后天的形体、甚至道德修养,都凝聚在双眸的神光之中。对“神”的推崇,是明代面相回归《柳庄神相》体制的又一例证。《太素脉诀》 我们尊重人体的精神作为连接天地的最纯粹的气的形式。我们把精神视为人体的核心部分,是医疗保健技术的主体。 《针灸法《黄帝内经》中提到,控制精神的方法是直视。眼中的神光可以将人收服,使人不至于死。宣扬气学说的明代大儒王廷骧,在面相和医学上可以说是完全接受了神的观念。他在他的《黄帝内经》中提到,天地、鬼神、人物,都是宇宙同一个气息诞生的,而这个气息就是天地之心,这个心本身就存在于神之中。所以,神强则气强,气强则身心正,则道德修养就会有成果。这完全是基于面相的话语体系。

最后一个问题我想谈的是明代相貌与明代宗教思想尤其是佛教的关系。这个问题非常重要,却常常被以往的炼金术研究所忽视。佛教在多大程度上影响了中国炼丹术的融入?这个问题很少被学者们提出,很多意识到这个问题的人也不知如何下手。他们往往只是草率地回答,因为它有一定的影响。笔者在这几年对面相和中国佛教身体观念的研究中,亲身发现了一些更为复杂的因素。至少在明代相术中,不可能说没有影响,因为明代相术本身在理论上和技术上都深刻地吸收和消化了佛教尤其是禅宗的一些东西。明代相术中独特的德命论辩,以及对心、气、形的认识,对身心关系的探讨,已经是宋、宋之后禅宗心理学的彻底发展。元朝。更何况,写真集里已经包含了转世、相貌、修行开悟、冥想后身体的变化等内容。

责任编辑:彭珊珊

校对:石俊