春节是中华民族最重要的节日之一。春节期间,回家与亲人团聚、吃年夜饭、拜年、走亲访友等许多看似平常的习俗,无不表达着人们对美好未来的期盼。

“爆竹声消元年,春风送屠苏暖”。广义的春节包括每年前后两个时期,狭义的春节是指农历正月初一。不久前,中国的春节(农历新年)被指定为联合国节日。这是春节走向全球的信号。未来,春节还将发挥更加重要的文化桥梁作用。关于春节,还有更多有趣的事实。

春节是怎么来的?

历史上,春节又称“新正”、“元日”、“元旦”、“正旦”等。春节的出现与古代历法概念的形成密切相关。年。早在三代人之前,人们就已经掌握了“年”的时间轮回的概念。

俗话说:“夏曰岁,商曰祭,周曰年,汤、禹曰载”。夏朝称年为“岁”,并以农作物的收成作为每年的时间周期。周朝继承了夏朝的计时传统,以农历十一月为一年的正月,称每年的周期为年。

狭义的春节是指农历正月初一。除夕和春节是连续两天。俗话说:“一夜二年,五更分二年”。指除夕夜守岁、辞旧迎新的除夕习俗。

春节的主题是什么?

春节的节日主题和文化内涵主要从三个方面考虑:一是合家团圆,二是辞旧迎新,三是祈福吉祥。

团圆是春节的主要精神内涵。除夕之夜,人们吃年夜饭,围坐在一起看年,享受天伦之乐;春节过后,人们走亲访友,拜年拜年,与亲友团聚。跨越时空,借助现代新媒体,世界中华儿女共享民族大团圆。

辞旧迎新是除夕仪式的主题。除夕之夜,人们以鞭炮迎接新年;新年过后,他们祭神、祭祖、拜年、庆祝,进入新的人生旅程。

贴春联、挂年画、贴窗花、贴福字、逛庙会、舞龙灯……这些习俗充满了对过去一年的感恩和喜悦,也寄托着人们对新一年的向往和梦想。新年。

“新年”,意味着什么?

春节是一个重要的传统节日。太初元年,汉武帝正式确定以农历正月为岁首。此后,虽然历法不断修改和变更,但一年中正月的时间保持不变,元旦也固定下来。

人们常习惯说“过年”,而“过年”就体现在“过”字上,指的是人们忙着迎接新年、幸福地过年的过程。

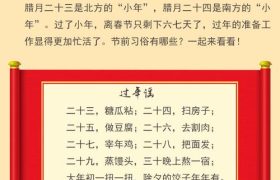

广义上的春节包括新年前后两个时期。过年的时间一般是从腊月开始计算。魏晋以前,腊月的日期是不确定的。南朝时定为腊月初八。

从此,人们通常把腊月初八作为新年的开始。有的人还从祭灶开始(北方一般是农历二十三,南方是腊月二十四),一直到正月十五元宵节。

古代为什么要在年底举行驱鬼仪式?

自先秦以来,人们在年末进行傩活动以驱疫。驱邪的时间要么是腊月前一天,要么是腊月三号,要么是除夕夜前。这是一项年终主题活动。

驱魔仪式有两种必不可少的乐器:鼓和面具。敲起傩鼓,震动天地;戴上口罩,用神灵驱走疫情。

民间驱魔虽然没有那么盛大,但一直传承下来。宋末傩的驱魔活动逐渐演变为傩戏,敲锣打鼓、跳傩舞在城乡已成为常态。

明清以后,傩舞的表演性更强,世俗性更强,宗教性更少。驱邪也逐渐融入其他年俗之中。例如,有的地方与年底扫尘结合起来。

古代为什么要燃放鞭炮?

“喜迎新春”是活泼的中国人对新年的定义。

一种理论认为,鞭炮起源于古代宗教信仰。人们相信鞭炮声等声音可以驱除邪灵。 《总茂《荆楚岁时记》记载,正月初一,“庭前放鸡鸣放鞭炮”,驱赶瘟疫鬼。

那时的鞭炮才是真正的“鞭炮”。将竹筒放入火中烧烤。竹筒因热膨胀而爆炸。宋代出现了火药和鞭炮。古人认为,燃放鞭炮不仅能带来欢乐的新年气氛,还能驱除瘟疫。

“拜年”的习俗是从什么时候开始流行的呢?

有人认为,拜年的传统源于汉朝初一拜年的习俗。汉代以前,民间祭祀和庆祝的习俗主要在腊月十二和腊月最后一天举行。后来又移至年初一。

据东汉《崔氏《四民月令》的相关记载,当时拜年的内容主要包括祭祖、拜年长辈、向宗亲、亲友、党派表示祝贺, ETC。

直到今天,人们仍然以同样的方式拜年。首先,他们在家庭内部团聚,也需要尊重祖先和长辈。阖家团圆结束后,人们开始根据远近的远近,向亲朋好友、邻居乡亲拜年。

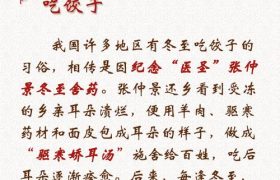

春节期间有哪些美食?

包括饺子在内,春节期间的美食还是蛮多的。

比如,有的地方过年吃汤圆,象征团圆。春卷一般被认为是立春时令食品,但江南地区过年时也会吃春卷,寓意迎接春天。

糯米糕是湖北、湖南等地的节日食品。每年年底,人们都忙着泡糯米,准备做糯米糕。一般来说,需要先将糯米泡软,放入电饭锅中蒸熟,趁热倒入石臼中,将煮熟的糯米捣碎。

之后,将捣碎的汤圆取出,平铺在簸箕或案板上。冷却后,切成圆形或长方形,或烤、炸、煮。它们同样美味。糯米糕也是招待客人的上佳佳肴。

吃年糕有什么讲究?

在早期社会,糯米糕被用作祭祀神灵的祭品,后来逐渐成为新年的标志性食物。过年吃年糕,寓意一年比一年好。

山东高密的农民通常用小米粉来做年糕。将面条加水拌匀,平铺在大盘子上,然后入锅蒸熟。然后用手拍成两三厘米厚的饼,拍平,加入红枣。冷却后,切成方块并储存。过年时可切成薄片蒸熟。最重要的用途是腊月二十三祭灶。并在农历新年期间向神明供奉。

苏州年糕是用糯米粉制成的。这首诗把制作和食用方法描述得淋漓尽致,“珍惜饼上的铭文,风景又是一年。”

为什么正月初七是“人日”呢?

人类日又称“人类节”、“人类七日”。据记载:“正月初一为鸡,初二为狗,初三为猪,初四为羊,初五为牛,初六为马,初七为马。”人类。”

至于古代为何将七日定为人日,历史文献中并没有明确的解释。据民间传说,女娲在前六天创造了鸡、狗、猪、羊、牛、马后,在第七天创造了人类,所以这一天是人类的生日。

在长期的历史传承中,仁日积累了丰富的当地文化,如剪彩戴胜、爬山、吃七宝汤等习俗。

转载自:中国新闻网

来源:青海日报