告别旧的一年,迎接新的一年。岁末年初,大家都充满了喜悦。贴春联、生火、吃饺子……这些古老的传统年复一年地延续着。仔细一看,它们都有很多渊源。今天,小编就带大家追根溯源,学习过年必备的10个习俗。

1、春联、年画

春联又称“春帖”、“门联”,用排列整齐、简洁精致的文字描绘美好的形象,表达美好的祝愿。它们是汉族特有的文学形式。上下联的字数没有限制,但必须相等。春联起源于桃符,是中国人民庆祝春节的重要符号。当人们把春联贴在家门口的时候,就意味着春节正式开始了。余亚飞《迎新岁》说:“喜庆来临,家家户户都贴红春联;辞旧迎新,时光的车轮永远向前。”每逢春节,无论城市还是乡村,家家户户都要挑选红色的春联,贴在门上。辞旧迎新,增添节日气氛。传统上春联是用毛笔写的,但也有印刷的春联。春联的种类很多,有街门联、户门联等。

年画是中国画的一种,起源于古代的“门神画”。它们是汉族民间艺术之一,也是常见的民间工艺品之一。清朝光绪年间,正式称为年画。它是汉族特有的绘画流派,也是中国农村民间流行的艺术形式。多用于过年时张贴,装饰环境,有祝新年吉祥、欢乐之意,故名。

2.大火

燃旺火是中国北方地区由来已久的习俗,主要集中在山西,河北、内蒙古等地也有燃旺火的习俗。底火一般在春节、除夕和元宵节期间进行。家家户户的院前,都堆起大块煤炭,堆成塔形,称为旺火,祈求一整年吉祥如意、繁荣昌盛。

古代有一些类似旺火形式的活动,如“亭燎”、“滋盆”等,被认为是早期的旺火。它们主要用于祭祀祖先或辟邪。当时,它们多用于燃烧木柴和木炭。

3. 鞭炮

放鞭炮的最初目的是为了驱走鬼怪鬼怪,或者是迎神。后来发展成为辞旧迎新的象征,成为最能代表新年到来的民间符号。

鞭炮的起源已有2000多年的历史。在没有火药和纸的时候,人们用火来烧竹子,使其爆裂,发出声音来驱赶瘟神。因燃烧的竹子发出“噼啪”的声音,故名鞭炮。这种奇特的习俗体现了中国人民对和平与安宁的渴望。

现代传统节日、婚礼、各种庆典、庙会等场合几乎都会燃放鞭炮。尤其是春节期间,鞭炮的使用量超过全年使用量的一半。

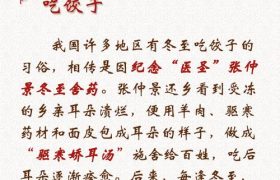

4.年糕和饺子

年糕,又名粘糕,谐音“年年高”,寄托着人们对未来幸福生活的期盼。年糕一般是用粘性谷物制成的。北方有黄年糕,江南有水磨年糕,西南少数民族有糯年糕。

至于饺子的文化象征意义,一般的解释是:“饺子”、“饺子”与“饺子”谐音,就是饺子的意思。它象征着春节的到来。因此,子时一过,人们就立即开始煮饺子,将其作为新年的第一顿饭。从更深层次来说,饺子也有食物的意思。古代缺肉,肉馅的饺子自然是最好的食物。这就是民间谚语“没有比饺子更好吃的了”所表达的意思。过年吃饺子,当然是希望来年有更多好吃的。

5.郑超

朝政又称“和政”、“元会”。指大臣们向皇帝祝贺新年。

《左传·文公四年》记载:“从前诸侯朝见大王,大王赏心悦目,故赐《湛露》,使天子在日,诸侯听从其命。”据孔颖达注:天下诸侯齐聚一堂,向周天子迎接新年。皇帝安排音乐和舞蹈来招待他们。诸侯们赋诗抒怀,将皇帝比作太阳来赞美,营造出一派幸福的景象。类似的活动在诸侯国也有举办。《论语·乡党》 上曰:“吉月,朝廷须着朝服,上朝”。杨伯君《论语译注》 译:“正月初一,必须穿着朝廷服装进贡。”

汉代的上朝礼仪至今仍保留。《后汉书·礼仪志中》记载:“每年正月,帝王贺礼……百官受礼,宴饮,其乐。”其中,各级官员依次向皇帝献上新年礼物,皇帝安排娱乐活动,奖励大臣们。地方政府也组织官员新年庆祝活动。

清代,上朝仪式提前到了腊月三十。 《富察敦充》《燕京岁时记·除夕》记载:“京师称除夕为三十夜。当日清早,皇帝上宫受贺,百官拜官,称年”。祭祀官员”。

6、压岁钱

压岁钱,汉族习俗,寓意辟邪驱鬼,保佑平安。压岁钱的最初目的是镇邪、驱邪。因为人们认为小孩子容易受到邪灵的侵害,所以用压岁钱来辟邪,帮助孩子们平安过年,祝愿孩子们在新的一年里身体健康,吉祥如意,平安。

春节拜年时,长辈要把提前准备好的压岁钱装进红包里,分给晚辈。据说压岁钱可以镇邪,因为“岁”与“邪”谐音,所以年轻一辈收到压岁钱就可以平安度过一年。

压岁钱通常是在新年倒计时期间由长辈给晚辈分发,表达除夕(除夕)的意思。历史上压岁钱有两种,一种是晚辈给老人的。这种压岁钱中的“岁”指的是年龄,意在祝愿老人长寿。

7. 祭祀祖先

祭祖是春节期间一项盛大的民俗活动。除夕到来之前,家家户户都要在家中的上堂供奉家谱、祖先像、牌位等,摆设供桌,布置香炉和供品。在祭祀祖先的同时,有的地方还祭祀天地神,有的地方还祭祀玉皇大帝(中国民间信仰的最高神)和王母娘娘(玉皇大帝的妻子)。

供品有羊、五碗菜、五色点心、五碗饭、一对枣糕、一个大馍,俗称“天地供”。父母主持仪式,烧三炷香,鞠躬后祈求丰收,最后烧纸,俗称“送钱送饭”。春节期间,人们祭祀祖先,祭祀神灵。事实上,他们是在向祖先和神灵拜年。

8.新年祝福

拜年是中国传统民俗习俗,也是人们辞旧迎新的一种方式。我们通常知道的是,正月初一,家里的父母带着晚辈出去走访亲戚、朋友、长辈,互相用吉祥的话恭祝新年。晚辈要磕头行礼,称为“拜年”。

主人热情地招待他们,给他们准备了零食、糖果、红包(压岁钱)。传统上拜年的正确时间是除夕夜的午夜之后,此时大家才真正开始互相祝贺新年,而早于午夜则被认为是提前拜年。不过,这个时候,新年的祝福还没有到来,显得有些敷衍了。如果晚于正月初十,则属于老年。此时,过年的喜庆气氛已经褪去。早年和晚年都是应急或补救,以免留下遗憾。民间有句谚语:“十五日拜年还不晚”。

9. 鞭打春牛

“一打风调雨顺,二打国泰民安,三打五谷丰登……”鞭打完牛后,小牛童还将牛腹中的谷物分给了现场的居民。象征着丰收、和谐。

鞭春牛活动起源于中国先秦时期的历史传说:相传古代东夷部落的首领少春率领族人迁徙到黄河下游。他希望大家都从游牧转向农耕,并派他的儿子苟芒来管理这项生意。寒冬即将过去,巨蟒从河边采集野草烧成灰,装进竹筒里,然后守候在竹筒旁。冬去春来之际,阳气升腾,竹节里草灰飘浮。起床了,预示着春天的到来。于是巨芒命令大家犁地,准备播种。

10、除夕夜熬夜

除夕夜熬夜,是在旧年的最后一个晚上熬夜迎接新年到来的习俗。又称除夕夜熬夜,俗称“熬夜”。在古代,熬夜有两层意思:老年人熬夜意味着“辞旧岁”,意味着珍惜时间;晚辈熬夜意味着“辞旧岁”,意味着珍惜时间;晚辈熬夜意味着“辞旧岁”,意味着珍惜时间;晚辈熬夜意味着“辞旧岁”,意味着珍惜时间。年轻人熬夜,就是为了延长父母的寿命而熬夜。自汉代以来,新旧岁月的过渡时间一般在午夜。除夕之夜,男女老少都会张灯结彩,聚集在一起观看除夕之夜。因此,熬夜是春节的习俗之一。

熬夜的记载最早记载于西晋时期。人们点燃蜡烛或油灯,彻夜守夜。在日本、越南、泰国等东南亚国家,受中国影响,有除夕夜熬夜的说法。

除夕守夜是一年中最重要的风俗,魏晋时期就有记载。除夕之夜,家人老少熬夜,欢聚一堂,喝酒,分享天伦之乐。这是炎黄子孙至今仍十分重视的习俗。当第一声鸡叫过后,新的一年就开始了。男女老少,都身着节日盛装,首先向家里的长辈拜年、祝寿,然后走亲访友,互相道贺。此时的中华大地,波光粼粼,绚丽多彩。大年初一至十五,人们一直沉浸在欢乐、祥和、文明的节日气氛中。