近年来,国学研究和推广颇为盛行。孩子有国学课:学礼仪、学茶道、学书法……大人有国学课:学思想、学道学、学修行……

那么什么是国学呢?估计很多人都没有一个完整、合适的概念。

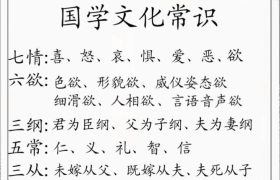

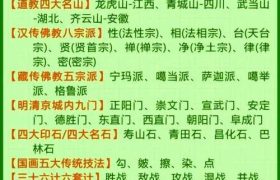

广义的国学包括一切中国传统文化,如绘画、武术、建筑、风水、易学、经典古籍等;

狭义的国学是指以先秦百家(主要是儒、道、兵、法、墨)学术思想为基础的中国传统文化思想。

我们先来说说国学史。

“国学”的概念从汉代就有了,但当时的国学并不是指思想,更多的是指实体,也就是今天的公立学校。从县学到太学,再到国子监,统称为国学。

清末,“西学东渐”,西方文化大量涌入中国。此时,“国学”的概念概念逐渐形成。此时的国学内容包含了所有中国传统文化,与“国学”形成对比。 “西学”的定义。

到了民国时期,国学被重新定义。国学更多的是指儒家思想,而其他学科如中国画、武术、京剧、中医等都被称为“国粹”。也就是说,思想之外的有形的东西更多地体现在“表象”上。现在看来,这个定义过于片面和局限性。

讲完了国学的大致渊源,您对国学还没有深入的了解吗?这只能说明笼统的定义过于字面意义。这也是目前学术界对中国研究的定义存在很大争议的原因。不同的人有不同的看法,聪明的人也有不同的看法。

说说我对国学的理解吧。

简单概括就是“国学”这一广义概念所蕴含的思想和正统。进一步阐述:国学是中国传统文化中形而上的东西,是所谓“道”的内容,而不包括涉及“象”的东西。比如武术中的“止战”思想、中医中的“天人合一”的理念、国画中的“留白”境界……

几千年来,有人想入道,有人想得道,有人想用道。道文化的“体”、“相”、“用”三个方面都有呈现。有人会说,“道”不就是以老子、李耳为代表的道家吗?其他思想流派与“道”无关。这实际上完全是历史错误。看看孔子的文献中是否经常讲道,再看看其他哪些学派没有“道”的影子?春秋战国时期,诸子百家其实都在学道,只是侧重点不同而已。有的想着“入道”,有的想着“得道”,有的想着“用道”。

朝闻道,夕则死。

顺道之人,片刻不能离开,但无道却可以离开。

“道”并不是一个狭义的概念。 “道”是对整个宇宙规律的形而上概括。道教、道教只是“道”之名衍生出来的产物。所以,我们要研究国学,百家思想都是我们研究的对象,因为中国传统思想的根基就在这里。

说了这么多,您对国学有深入的了解吗?你还认为现代儿童学习书法、国画这种执着于“表象”的形式内容真的叫国学吗?其实这些东西离国学的门槛还很远。